꾸준한 인기를 힘입어 스위치에서도 발매한 닌텐도의 '모여 봐요, 동물의 숲'은 섬에서 유유자적한 삶을 살며 동물 이웃들과 유대를 쌓아가는 게임이다. 2020년의 한국에서도 일본 불매운동이 무색할 만큼 많은 인기를 끌다 보니 심지어 중고 매물로 나온 타이틀과 스위치를 웃돈 주고 사는 사람들마저 나오는 실정이다.

이 게임은 너굴이라는 사업가(게이머들에게 주로 사채업자라고 불리고 있다.)가 플레이어에게 무인도를 개발하도록 해 주고 그것을 위한 경비를 지원해 주는 것으로 시작한다. 비록 채무를 지긴 했지만 관대한 너굴은 이자도 면제해 주고, 변제기한도 무기한으로 해 주었기 때문에 플레이어들은 굳이 빚을 갚을 필요 없이 낚시나 농사를 통해 섬을 가꾸고 개발할 수 있다.

그런데 인터넷을 보면 종종 이런 게시물을 보게 된다.  게임을 시작한 지 하루만에 빚(생각보다 큰 액수다.)을 청산했다는 글은 굉장히 흔한 편이다.

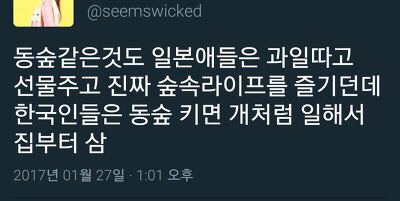

그리고 아래와 같은 트윗도 많은 사람들이 공감을 얻고 있다.

비록 스위치도 없고, 이전에 동물의 숲도 해 본 적 없지만 나는 어렴풋이 이런 이야기들의 원인을 알 것 같다. 그런 어렴풋함을 더 분명하게 해 준 건 최근 유행하는 달고나 커피이다. 달고나 커피는 인스턴트 커피와 설탕, 물을 섞어서 400번 저어 끈적하게 만든 크림을 우유위에 얹어 먹는 음료를 말한다. 코로나19로 인해 외출을 자제하면서 집에 있는 시간이 많아진 사람들이(특히 청소년들도 많이 한다고 한다.) 심심풀이삼아 많이 만들어 먹고 인스타그램이나 트위터 등에 공유하면서 유행을 타고 있었다. 지금은 여기서 파생되어 1,000번 저어 만드는 계란 후라이나 1,000번 주물러 만드는 아이스크림까지 등장했다고 한다.

이 둘 사이의 공통점이 보이는가? 나는 그것을 '노력하면 확실히 얻을 수 있는 가시적인 결과'라고 생각한다. 이해를 쉽게 하기 위해선 대한민국의 현실, 특히 젊은이들의 현실을 들여다 보면 된다. 열심히 일해서 '빚을 갚을 수 있다'는 사실 자체가 대단한 동기부여가 된다는 말이다. 노력하면 '내가 먹을 수 있는 달콤한 결과'를 얻을 수 있다는 것이 지루하고 단순한 반복작업을 감수하게 한다는 말이다.

속칭 금수저가 아니면 0에서 시작하는 것조차 어려운 이들은 고단하게 일해 얻은 급여가 학자금 대출 이자로, 월세로, 각종 공과금에 생활비로 사라지는 것을 당연히 여기며 산다. 쌓이는 것은 없고 빚은 좀처럼 줄지 않는데 일이라고 뭐 그리 신나게 할 수 있겠나? 가끔 의욕적으로 덤벼들어 피로를 쌓아가며 만들어 낸 결과는 종종 다른 사람이 채 가기 일쑤다. 그나마 결과라도 만들어 내면 조금쯤 인정이라도 받을 수 있겠지만 변수 투성이의 현실은 노력한다고 늘 결과로 이어지지는 않는다. 그런 가운데 살아 있으려면 오히려 의욕이 없는 편이, 도전정신을 덮어 두는 편이 낫다. 이들의 무력감은 생존을 위한 일종의 방어기제인 것이다.

동물의 숲으로 돌아가보자. 이렇게 힐링게임에서 치열하게 빚갚기에 열중한 이들이 채무를 상환한 후에 어떻게 될까? 허무함이나 뿌듯함? 인터넷을 통해 만나는 동물의 숲 '한국인 플레이어'들은 그때부터 진짜 재미있는 일을 하기 시작한다. 도트를 하나하나 찍어서 바닥을 놀라운 그림으로 장식하거나, 전투모를 디자인하거나, 자연친화적인 섬을 아스팔트 도로가 깔린 도시로 만들어 버리기도 한다. 그리고 그것들을 공유하고 드립을 날리며 서로 낄낄댄다. 시간낭비로 보는 사람도 있겠지만 주어진 플랫폼을 창의적으로 활용해 2차, 3차의 창작물을 생산해 내는 활동으로 볼 수도 있다. 당장 돈이 되는 건 아니겠지만 그 작품들을 온라인에 올려서 수 많은 RT와 좋아요, 추천을 받을 때, 그것을 사람들이 이런저런 커뮤니티로 퍼 나르는 것을 볼 때 느끼는 희열은 직장에서 프로젝트를 무사히 마친 안도감보다 더 클 것이라 본다.

그러니까 무슨 말을 하고 싶은 것이냐 하면, 넘을 수 없는 벽을 앞에 세워 두고 사람이 의욕적이길 기대해선 안된다는 말이다. 생존에 매몰되면 창의력이 죽는다는 말이다. 기성세대가 이루어 놓은 것을 자랑하기에 앞서 우리가 젊은이들의 절망을 얼마나 걷어 내고 있는지를 생각해 봐야 한다는 말이다. 고작 게임 하나와 달고나 커피에서도 우린 그것을 읽어 내야 한다는 말이다. 그런 게 기성세대가 그나마 보여 줄 수 있는 '경험과 지식을 통해 쌓인 직관'이 아니겠느냔 말이다.

|